人形机器人产业崛起:机遇、挑战与未来路径探析

一、引言:人形机器人——新质生产力的代表

人形机器人作为人工智能(AI)与机电技术的深度融合产物,正成为全球科技竞争的新高地。其兼具“类人”形态与智能化功能,有望在工业、服务、家庭等领域引发颠覆性变革。当前,中国已形成超2.4万家人形机器人相关企业,政策、资本与技术三重驱动下,产业进入快速发展期。本文将从政策支持、产业现状、技术瓶颈及未来趋势等维度,系统分析人形机器人产业的发展逻辑与挑战。

二、政策与产业链协同:从顶层设计到生态构建

国家战略引领

2023年《新产业标准化领航工程实施方案》提出人形机器人运动、交互、安全等标准预研,推动场景化应用。

同年《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年初步建立创新体系,2027年形成国际竞争力产业链。

地方产业布局

北京:聚焦“仿人”向“类人”技术突破,推动规模化商用;

江苏:攻关“大脑、小脑、肢体”核心技术,争创国家级产业集聚区。

企业技术突破与产能扩张

硬件创新:拓普集团(年产能100万台)、安培龙(六维力传感器)、长盛轴承(自润滑关节)等企业加速核心部件国产化;

跨界融合:汽车制造、传感器企业向人形机器人领域迁移技术,如富临精工与智元机器人合作电关节模组研发。

数据支撑:国金证券预测,2025年为人形机器人量产元年,2026年迎商业化爆发,市场规模或达汽车行业的10倍潜力。

三、商业化前景:场景落地与市场需求

短期优先领域

工业场景:生产线装配、高危作业(如化工巡检);

服务业:物流配送、商场导览、安防巡逻;

特殊需求:老龄化社会下的养老陪护(优必选)、医疗辅助(康复训练)。

长期潜力方向

家庭场景:家务协作、情感陪伴(需解决成本与交互难题);

太空探索:NASA等机构已试验人形机器人用于外星基地建设。

经济与社会价值

替代劳动力缺口:中国劳动年龄人口占比下降,机器人可填补制造业、服务业人力不足;

效率提升:越疆科技X-Trainer已在制造业落地,优化生产流程。

四、技术瓶颈与行业争议

核心挑战

硬件短板:精密减速器、力矩传感器等依赖进口,国产部件精度不足;

AI局限性:环境感知、动态决策能力弱,大模型部署成本高;

能耗问题:模拟人脑功能需极高能耗,目前难以小型化(华中科技大学张海涛)。

路线之争

支持双足:适应人类环境(如楼梯、弯腰操作);

支持轮式:低成本、易落地(如物流仓储场景)。

双足vs轮式:

形态争议:非人形机器人(如机器狗、蛇形救援机器人)在细分场景更具优势。

商业化障碍

价格高昂:单价数十万至百万,远超普通家庭承受力;

场景适配:家庭环境非结构化,需突破“实验室到现实”的可靠性鸿沟(优必选焦继超)。

五、未来路径:需求导向与生态协同

技术突破方向

具身智能:提升端到端学习能力,降低大模型部署成本;

材料创新:开发柔性材料实现“刚柔并济”(浙江大学熊蓉);

开源生态:国家地方共建创新中心推动技术共享,加速迭代。

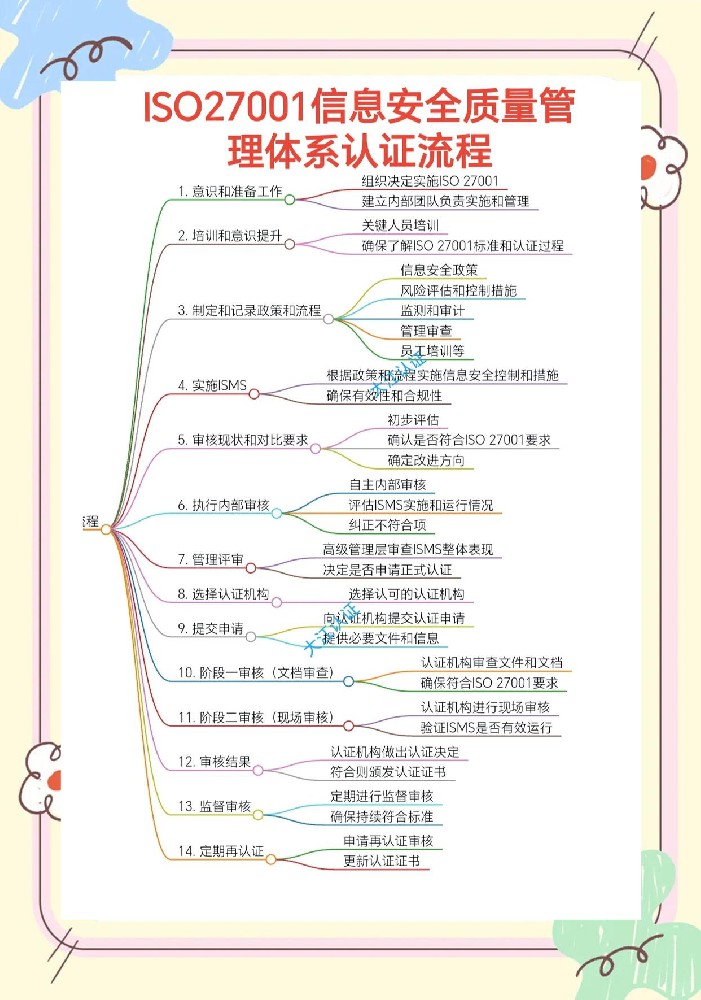

政策与标准完善

建立认证体系:规范安全性与隐私保护(如医疗场景数据合规);

多元资金支持:鼓励VC/PE投向早期技术研发,避免低水平重复建设。

企业战略建议

场景优先:从B端刚需切入(如工业巡检),逐步向C端渗透;

合作共赢:产业链上下游联合攻关(如传感器厂商与AI公司协同);

风险管控:警惕过热投资,避免“蹭热度”企业扰乱市场(蒂艾斯科技李博阳)。

六、结论:从“工具”到“伙伴”的长期演进

人形机器人产业正处于“技术突破—场景验证—规模商用”的关键阶段。尽管面临成本、技术、伦理等多重挑战,但其在应对社会需求(如老龄化、劳动力短缺)和推动经济升级中的作用不可替代。未来5-10年,产业将经历大浪淘沙,唯有坚持技术创新与需求导向并重的企业,才能最终赢得市场认可。正如中国科学院刘连庆所言:“下一代人形机器人可能是生命与机电的融合体。”这一愿景虽远,但每一步技术突破都将重塑人类与机器的共生关系。