各国大力发展EAI(具身智能)而非BCI(脑机接口)的核心原因分析

一、技术成熟度与商业化潜力差异

EAI的快速落地能力

工业需求明确:EAI(如自主机械臂、仓储机器人)已广泛应用于制造业、物流等领域,直接提升生产效率。例如,2024年全球工业机器人市场规模达$450亿(IFR数据),年增速18%。

BCI的临床门槛:BCI医疗应用需长期临床验证(如侵入式电极的安全性),目前仅少数产品(如脑控轮椅)通过FDA审批,商业化周期长达5-10年。

技术链条复杂度

EAI依赖成熟的机械控制+环境感知技术(如LiDAR、力觉传感器),产业链完备;

BCI需突破神经科学+材料学+算法三重瓶颈(如非侵入式EEG信噪比不足)。

二、政策与伦理风险对比

| 维度 | EAI | BCI |

|---|---|---|

| 政策支持 | 各国推动“机器换人”(如中国《机器人产业规划》) | 仅中美欧有专项基金(如美国BRAIN计划) |

| 伦理争议 | 主要聚焦失业问题 | 涉及脑隐私、意识操控等敏感议题 |

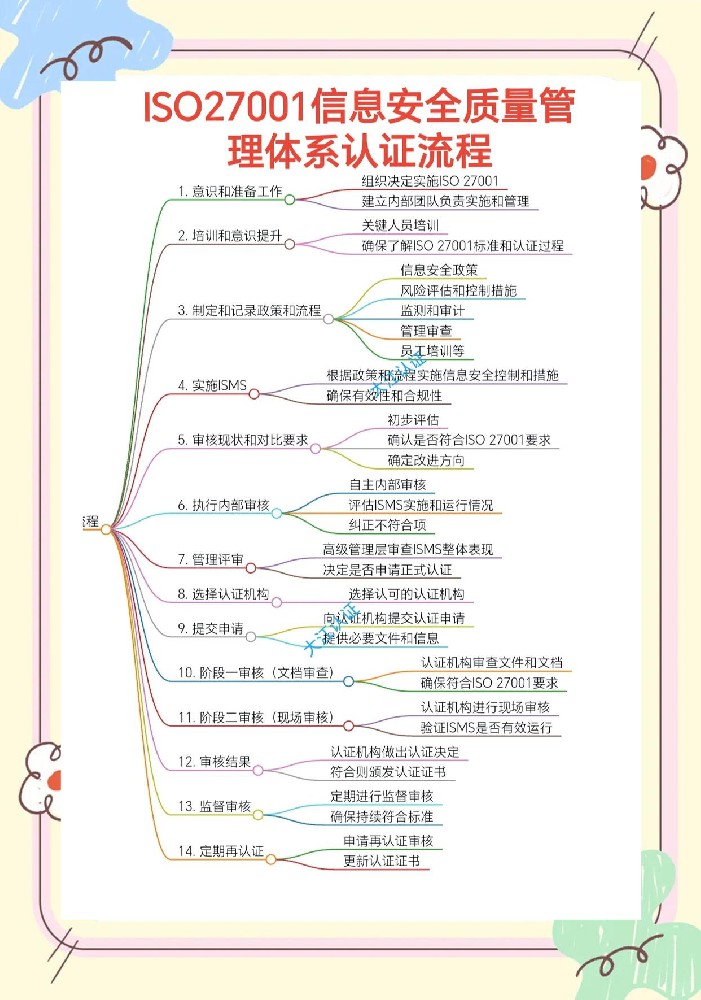

| 标准化进度 | ISO已发布20+项机器人标准 | 脑机接口国际标准仍处草案阶段(IEEE P2874) |

典型案例:欧盟2024年立法限制BCI军事化应用,但未限制EAI的工业部署。

三、经济与社会效益优先级

EAI的“可见回报”

制造业企业采用EAI可立竿见影降低人力成本(如特斯拉工厂单台机器人替代3名工人);

BCI的医疗回报需长期投入(如瘫痪患者康复训练需持续数年)。

BCI的高风险性

侵入式BCI手术成本超$50万(Neuralink 2025年报价),消费者市场尚未成熟;

EAI的模块化设计(如协作机械臂)可快速适配不同场景。

四、未来趋势:BCI或迎拐点

2026-2028年关键突破

非侵入式BCI头环价格降至$1000内(如苹果与NeuroSky合作计划);

脑机接口在抑郁症、癫痫治疗中的临床数据积累完成。

潜在爆发领域

消费电子:VR/AR+BCI成为元宇宙入口(Meta 2027年路线图);

军事应用:中美秘密推进脑控无人机项目(《简氏防务》2025年爆料)。

总结:各国优先发展EAI,本质是技术可行性、经济回报与伦理风险的综合权衡。BCI的突破需等待神经科学与工程学的协同进步,预计2030年后或进入政策扶持加速期。